也者,天下之大本也。和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉。

——《中庸》

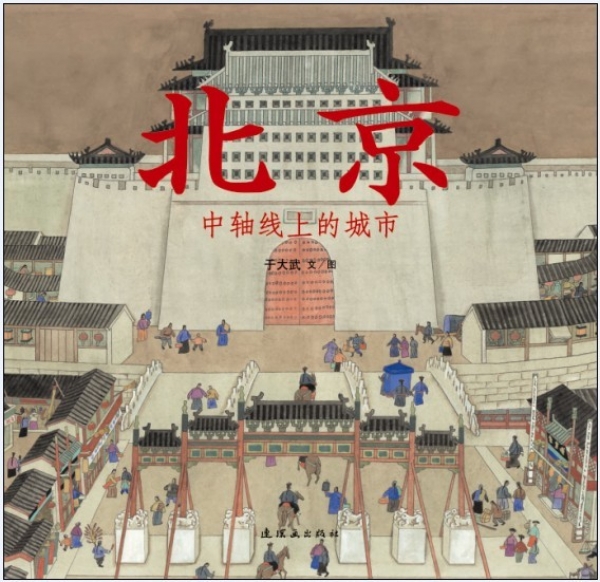

一座见证了明清24位帝王成败荣辱的都城。

一条串联起中国古代建筑精华的中轴线。

一个新世纪北京经济与文化腾飞的生长点。

特色一:穿越时空,衔接古今

特色二:国画工笔,字字珠玑

特色三:详细图解,海量信息

特色四:按图索骥,畅游北京

历史之悠久:中轴线的前世今生

北京中轴线是在忽必烈至元四年(1267)开始营造大都时确定的,至明嘉靖三十二年(1553)拓展京师外城后定型,历经明清两朝形成了现有的规模。距今已有七百多年的历史。长达7.8公里的城市中轴线南起永定门,北到钟鼓楼,是北京城市框架的脊梁,也是世界上现存最长的城市中轴线。现代北京建设的“一线两翼”发展战略,又将其定为“新北京、新奥运”的生长点。让我们一起领略古老北京城从无到有的过程,了解中轴线的前世今生。

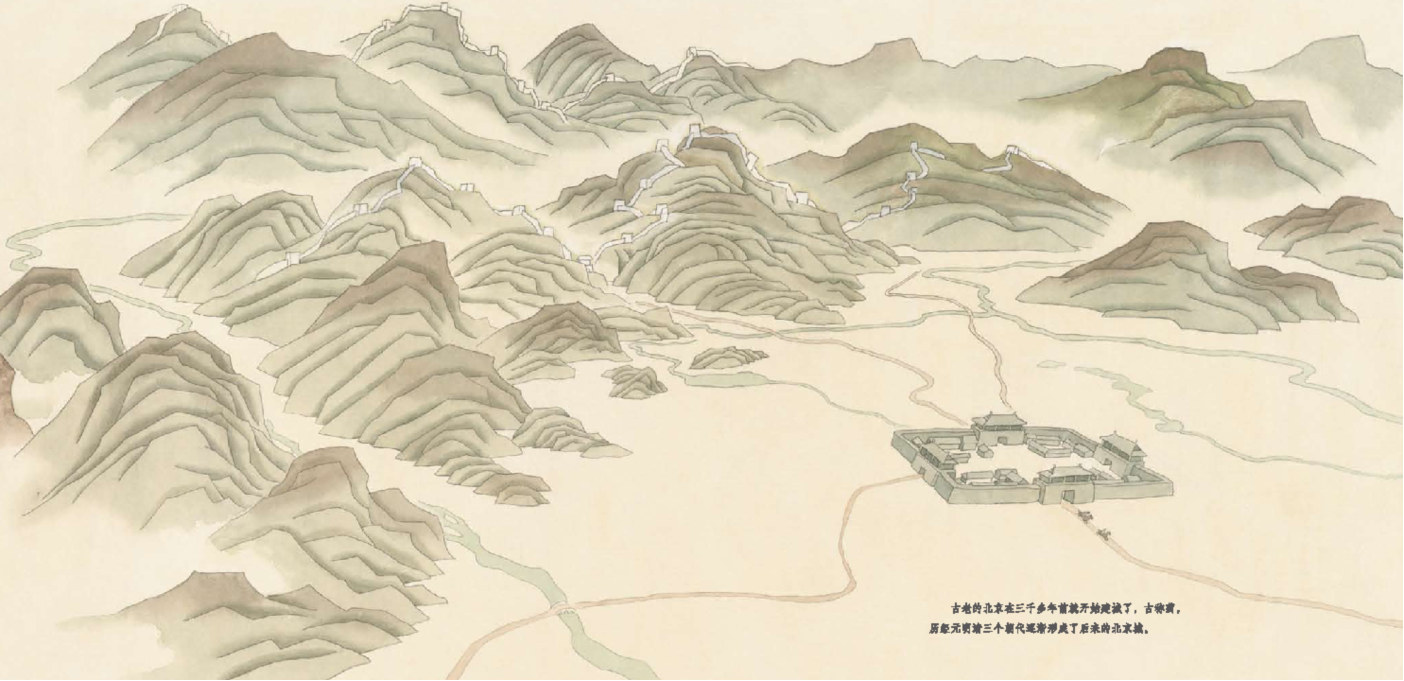

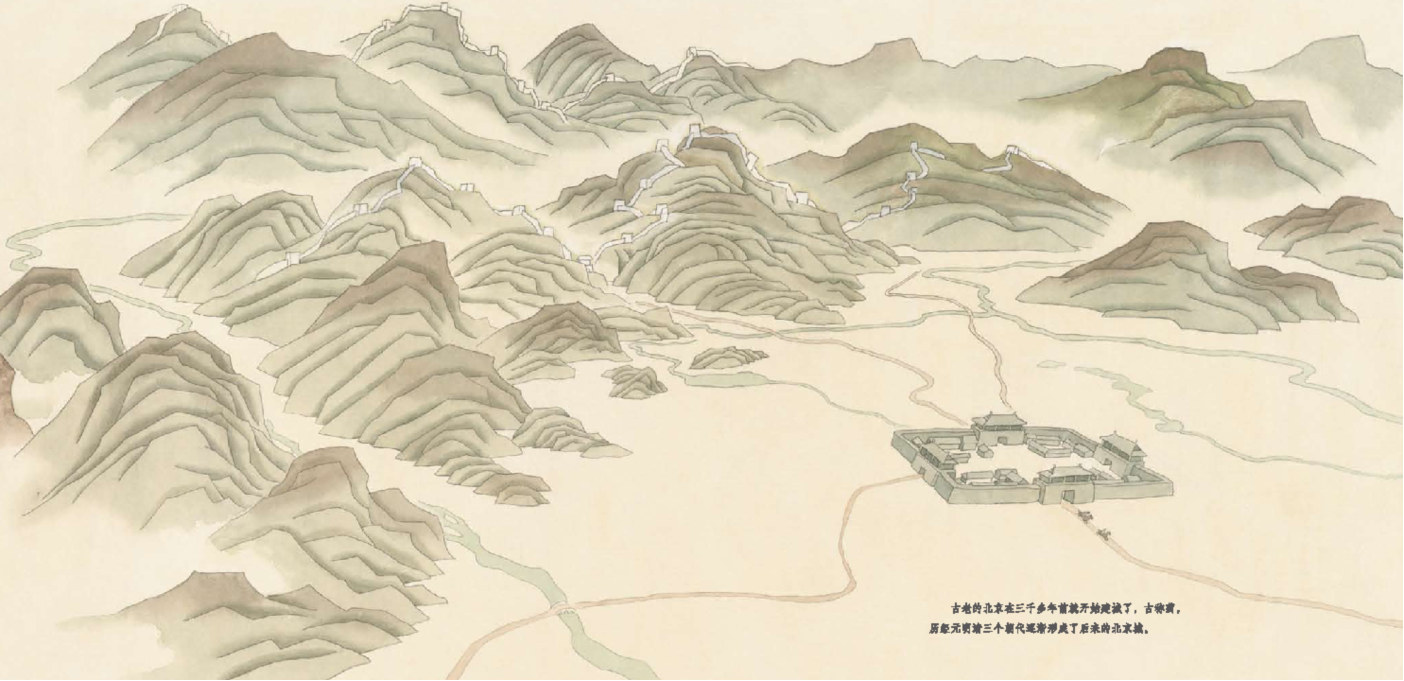

前环衬:北京城的雏形——古城蓟

古老的北京在三千多年前就开始建城了,古城蓟,历经元明清三个朝代逐渐形成了后来的北京城。

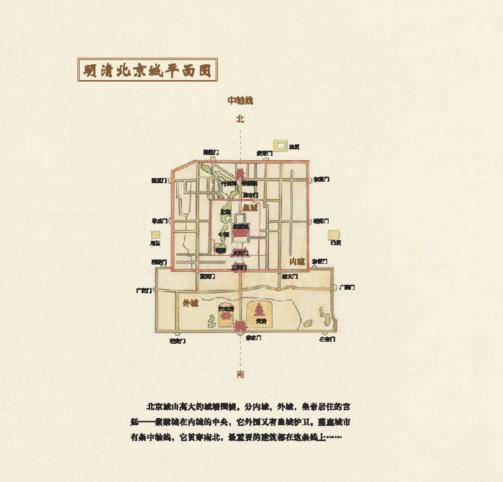

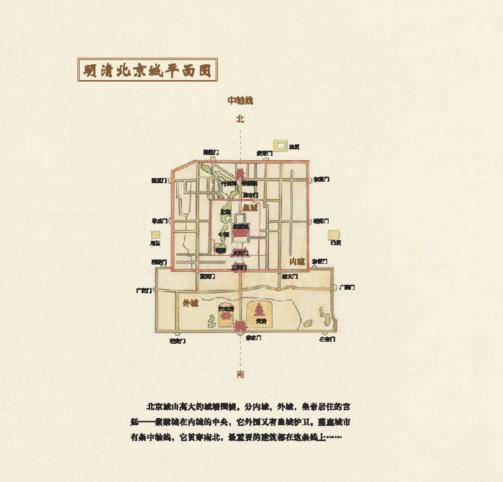

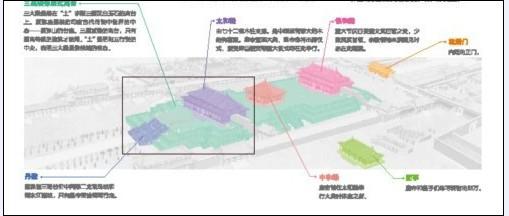

明清北京城平面图

这条中轴线连着四重城,即外城、内城、皇城和紫禁城,好似北京城的脊梁,鲜明地突出了九重宫阙的位置,体现封建帝王居天下之中“唯我独尊”的思想。

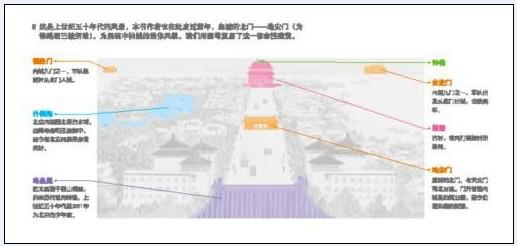

上世纪50年代的鼓楼大街的风景,画家用画笔复原了现已拆除的地安门。

随着2008年奥运会的召开,象征“天圆地方”的鸟巢和水立方成为了中轴线上的新坐标。

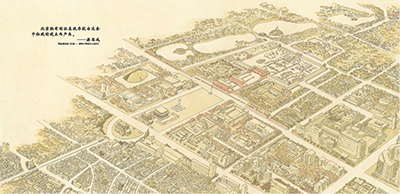

后环衬: 现代北京城俯瞰图

建筑之壮美:中轴线的建筑美学

中国建筑大师梁思成曾赞美这条中轴线是:

“一根长达八公里,全世界最长,也最伟大的南北中轴线穿过全城。北京独有的壮美秩序就由这条中轴的建立而产生;前后起伏、左右对称的体形或空间的分配都是以这中轴线为依据的;气魄之雄伟就在这个南北引伸、一贯到底的规模”。

中轴线上的主体建筑平衡对称、高低有别、错落有序,疏密有致,色彩对比强烈,形成一幅独有的壮美画卷。

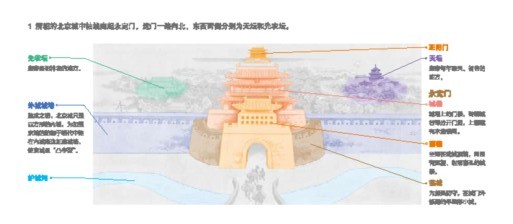

永定门

![]()

进永定门北行,东西两侧分别为天坛和先农坛。

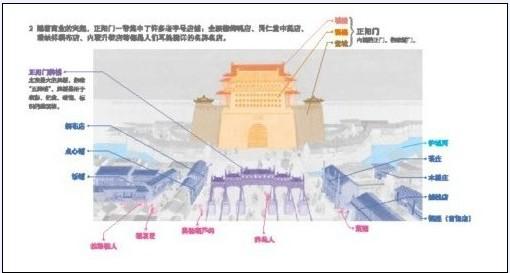

正阳门

![]()

继续北行,一条笔直的大街会把你引向高大的正阳门楼,在门前百余米的地方一座宽大雄伟的牌楼和一座大石桥为其做了前卫。 正阳门一代聚集了很多老字号商铺:全聚德、同仁堂、瑞蚨祥、内联升等。

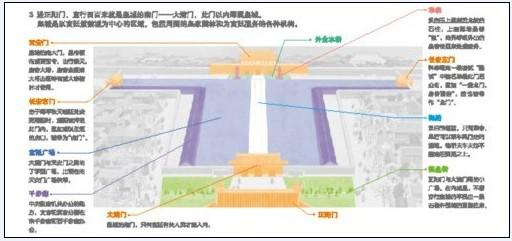

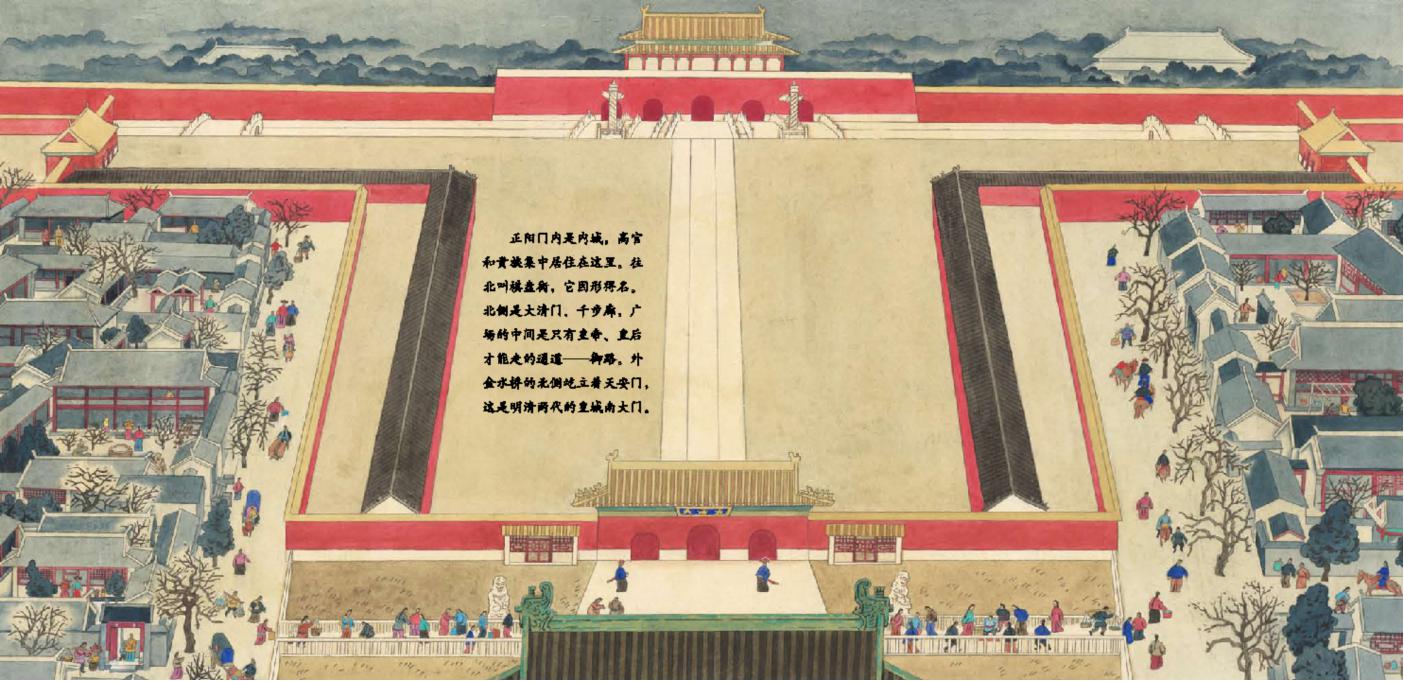

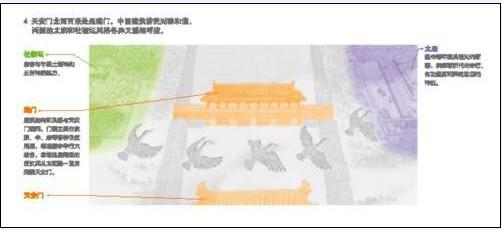

大清门、天安门

![]()

过了正阳门,穿过棋盘街,就到了皇城的南门——大清门,途经御路,步入天安门,红墙黄瓦的建筑代替了青砖灰瓦的建筑。

端门建筑风格与天安门相同,门楼存放各种仪仗用品,两侧的太庙和社稷坛风格各异,又遥相呼应。

端门建筑风格与天安门相同,门楼存放各种仪仗用品,两侧的太庙和社稷坛风格各异,又遥相呼应。

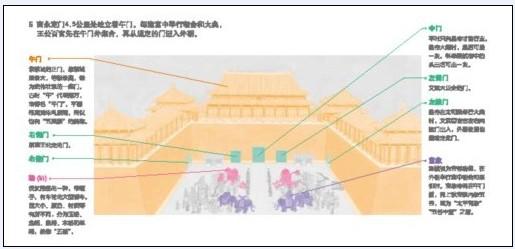

![]() 午门

午门

紫禁城的正门, 此门居中向阳,位当子午,故名午门。布局如朱鸟展翅,故有“五凤楼”的美称。从午门开始不种树木,完全展现建筑的宏伟。

太和殿、中和殿、保和殿

![]()

外朝三大殿是朝廷的政治中心,是封建皇帝行使权力、举行盛典的地方,四周有角楼、廊房和楼阁相围。

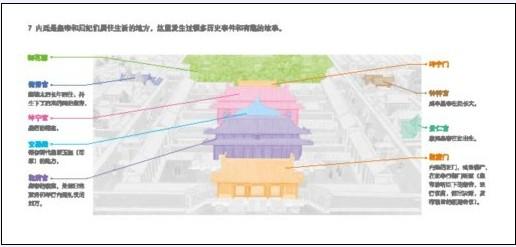

内廷

![]()

内廷以乾清宫、交泰殿、坤宁宫为中心,是封建帝王与后妃居住之所。此外还有文华殿、武英殿、御花园等。

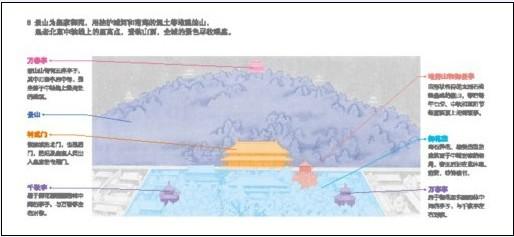

景山

![]()

用挖护城河的泥土堆建的人工山,为皇家御苑,是老北京中轴线上的至高点,可以将全城景色尽收眼底。

鼓楼、钟楼

![]()

古时,钟楼是白天敲钟报时的楼阁,鼓楼是夜间报时的楼阁,老北京中轴线的北端收束于钟楼。

古时,钟楼是白天敲钟报时的楼阁,鼓楼是夜间报时的楼阁,老北京中轴线的北端收束于钟楼。

人文之“中和”:中轴线的人文理想

城市轴线不只中国有,也不只北京有,巴黎和华盛顿等欧美城市有,在中国历史上秦城咸阳有,东汉、北魏也有城市中轴线,然而,都比不上北京中轴线,都没有像北京中轴线如此之长,如此笔直与壮观,如此考究“自然、文化”理路。北京原本“中轴线”,南北贯通,南达永定门,北至钟鼓楼,将京城分为东与西,位于中轴线上的宏伟宫殿建筑群——皇宫、紫禁城,是北京的中心,紫禁城外还有城,均以中轴为线,城中有城;中轴的东西两侧,对称修筑,内城左修太庙,右筑社稷坛,外城左修天坛,右建先农坛,城外则为左日坛,右月坛;紫禁城、皇城、内城与外城,城城呼应;有城就有城墙、门楼和角楼,是北京人文的壮观与美景;有城就有街、有房,标准的北京街巷是胡同,房子是四合院,胡同可以横七竖八,却怎么走也不会迷失方向,走街串巷的叫卖声,怎么喊也会传入四合院:四合院可以是大大小小,却必是中轴式建筑,设计正房、两侧厢房、正门与侧门,关起门来,自有安身处,自有天伦乐。

北京中轴线是一种圆满的境界,既可以体现地理上的风水要求、文化上的制度与心理要求。不过,无论如何,“北京中轴线”观念和北京的风貌,相当具体地贯通了“致中和,天地位焉,万物育焉”这一中华文化精神。“中和位育”出自《中庸》。“和”体现了中华文化的精髓。老北京的城市格调,带有比较充足的“致中和”宽容性格,宫殿位于中心,高高在上,等级森严,同时,四合院鳞次栉比,胡同密布,街市人流,养鸟、斗蝈蝈、喝茶、聊天,可以在空间交错之中,一边嘴上挂着“莫谈国事”,一边休闲取乐“胡同消息”四起,北京人的生活方式与休闲功夫,训育了北京人独有的柔性与乐天性,自尊、大方与悠悠自得。作为古都的北京,经历了明清6个世纪的昌盛,她在空间配置上的宽裕,在对时间情感释放上的宽厚,是留给人类深厚奇妙的文化理想。

——摘自《中华文化网》之《北京中轴线的魅力》

创作之诚挚:于大武的创作后记

后 记

上世纪五十年代末,我在北京市景山公园北侧的少年宫美术班学习画画,少年宫所在院落就是北京中轴线上的一组古代建筑群,院落中央有座红墙黄瓦的高台大殿叫寿皇殿。我曾在大殿里参加多彩的活动,也曾在它的侧殿学习了六年。课余的时候,我常常同小伙伴一起从少年宫的南大门直奔景山的顶部,那是北京城的中心至高点。站在中央的万春亭上一揽北京全城的景色,向南看,蓝天白云下金碧辉煌一片,紫禁城尽在视野之内,远眺可至正阳门及外城;回头向北看,地安门内外车水马龙,钟鼓楼高高矗立。听长辈说那就是北京城的传奇脊梁——中轴线。

几十年后我有幸拿起画笔再现古都北京中轴线的时候,心潮涌动思绪翩翩,也许是因为我对这座古城有着很深的感情。1948年我出生于北京城安定门内的一条普通胡同里。地安门要被拆的时候,我的爷爷推着小木车带着我曾去观看。钟鼓楼、什刹海、安定门城门楼是我幼年少年常常玩耍的地方,古城的风貌遗韵在我的脑海中留下了难忘的印象。这本绘本的绘制过程使我有了感情宣泄的地方,也多了份理性的解构。7.8公里长的古中轴线如同一部完美的乐章起伏有序,大气辉煌。这部绘本为了表现古都北京中轴线的历史风貌和历史的发展选取了清朝、上世纪五十年代和奥运期间三个节点作为主要画面,同时兼顾了历史和发展的厚重内涵。

历史的发展总是伴随着难以挽回的历史代价,许多古迹成为历史的尘埃不可复现了。今天的北京城有了天翻地覆的变化,传统文化的精髓没有断,也不应该断。用画笔再现历史,传承文化,延续文脉是我应尽的一点义务,愿以此绘本献给小读者们。

本绘本在编绘中参考了陕西师范大学出版社出版,林徽因所著的《林徽因讲建筑》;紫禁城出版社出版,周素琴编的《紫禁城建筑》;人民美术出版社出版,由北京市文物工作队、首都博物馆编的《旧京返照集》;北京出版社出版,由胡丕运主编的《旧京史照》等书。画稿特别得到故宫博物院原副院长晋宏逵先生的亲临指导,在此说明并致以诚挚的谢意!在成书过程中要特别感谢北京蒲蒲兰文化发展有限公司和日本白杨社的各位朋友所做出的大量严谨细致的辛勤奉献!此书由于作者本人的水平有限,如有疏漏谬误请指正。

于大武

2012年7月写于古都北京建国门

北京中轴线申请世界非物质文化遗产,关注的正是北京在城市规划上的中轴线理念,即城市的整体格局。愿蒲蒲兰的最新原创绘本《北京——中轴线上的城市》,能让更多的中国人尤其是下一代了解中轴线的魅力,愿我们能为北京中轴线申遗尽自己的绵薄之力。

延伸网址:

http://blog.sina.com.cn/s/blog_491bcbfd0100aq4m.html

新浪博客:老北京中轴线上的建筑(照片)

http://www.chinaculture.org/gb/cn_zgwh/2006-06/20/content_83072.htm

《中国文化网》之《北京中轴线的魅力》