——让和平的种子根植在孩子们的心灵深处

在人类漫长的历史长河中,记载着多少的杀戮与战争,而千百年来,又有多少以血洗血,以仇恨唤起更大的仇恨的愚行。而随着科学技术的发展,借助科学的力量,人类相互残杀的“效率”也急遽上升。在二十世纪,人类历史上相继爆发了两次世界大战,其战火燃遍全球,而其造成了多少人的死难,造成了多少人的流离失所,造成了多少物质和精神的创伤,那是根本无法用语言能够形容的。

而在二十世纪中的那些战争中,除了国家与国家,民族与民族之间的冲突以外,更是交织着宗教之间、意识形态之间、党派之间、族群之间的各种冲突,其惨烈程度甚至要比世界大战更为血腥。而这样的冲突之中,有多少面带稚气的孩童也拿起了冰冷的刀枪,加入了屠戮的行列。

人与人之间为什么要相互残杀?怎么才能让人类对这样的行为进行反思?怎么才能让我们的下一代不再,至少是降低遭遇战祸的厄运?对此善良的人们始终在为此做着自己的努力。

二十世纪中,东亚便曾经饱受战乱的涂炭。在2006年,东亚的主要三个国家中国、日本、韩国的绘本画家们便开始携起手来,开始策划一套《祈愿和平——中韩日三国共创绘本系列》。这套系列由日本的童心社、中国的译林出版社以及韩国的四季节出版社采用合作出版的方式,在三个国家分别以中文、日文、韩文三种语言共同推出12本图书,并进一步推广到世界其他国家和地区。

这个策划的契机来自伊拉克战争爆发后的2004年,当时日本有103名绘本画家联合创作了一本名叫《世界的孩子们103》的绘本,描写了在世界各地的战乱中那些受苦受难的孩子们,发出了“在大人们发动的战争中,最大的牺牲者不是士兵而是孩子”的呼声。这部作品在日本引起了极大的反响。

就在这部作品出版的第二年,由于当时恰逢时任日本首相参拜靖国神社以及日本右翼团体编撰的教科书被通过检定的事件。这103名画家之一的滨田桂子非常忧虑,她担心日本未来的孩子们正常的历史观会受到影响并和那些日本画家谈论起了此事。谈话中,在日本画家中享有一定声誉的田岛征三先生忽然说道:“让东亚的作家一起做个和平绘本怎么样?”这一句话便让滨田女士兴奋起来,于是她便与田岛先生以及另外两名日本画家一同,开始起草邀请函。

首先他们马上在上海联系了已经有所交往的中国画家周翔与蔡皋,在2006年又和作品已经在日本翻译出版过的韩国画家郑升珏取得了联系。而通过这三位画家又开始分别联系本国的作者,特别是在编辑部担任编辑的周翔更是热情洋溢地发挥了巨大的作用。中日韩三国共创绘本系列由此启动。

这个系列的作家们,以“真实地记录历史,分担过往的痛苦,走向和平的明天”为目的,表达了“希望孩子们在没有战争的和平世界里,互相帮助,彼此相爱地生活。”现在这一系列最早的一批终于和我们见面了,其中有中国作家姚红的《迷戏》有韩国作家李亿培的《非武装地带的春天》还有两册便是上面提到的两位日本作家,滨田桂子的《和平是什么?》以及田岛征三的《你听见我的声音吗?》

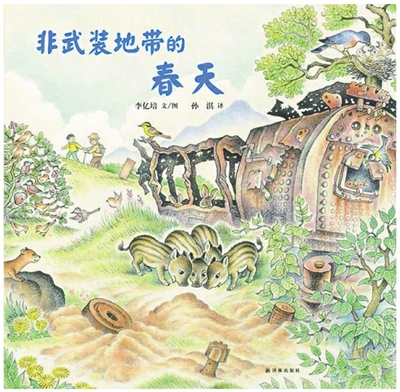

《非武装地带的春天》别具匠心。和平与战争的问题,不仅仅存在于不同的民族之间,也可能是兄弟阋于墙,也许,后者的伤痛更是一种难以言述的隐痛。在朝鲜半岛三八线附近,有一个窄窄的非武装地带。两边的军士荷枪实弹,随时处于战争准备之中,唯有这个非武装地带,动物植物,生机勃勃,尽显大自然的生命力。人类的彼此戒备与大自然的尽情舒展,这种反讽一般的叙事,不能不令人深思。(《非武装地带的春天》李忆培 文/图 译林出版社2013年6月)

和平绘本 解读

重大的话题自然也可以跟孩子谈,关键是用怎样的方式谈。“和平绘本”这个概念的提出,便显示了一种富有洞察的卓识。关于绘本,日本一直是走在亚洲前列的。就我个人对绘本的学习了解而言,日本的学者惠我良多。上世纪 50年代以来,经历过战争之痛的一代知识分子,以绘本为起点,开启日本的公民教育,成果斐然,有目共睹。如果我们要谈论战争与和平这样的重大问题,如果对象是孩子,那么绘本便是一种独特的又非常恰当的方式。

脆弱的和平,温和的守护

□书评人 蔡朝阳

曾经跟人争论过一个问题,涉及一些重大的话题(比如战争、死亡等等),已有一个教科书里的既定答案,是不是非得照着跟孩子们讲。当时我用了一句话,说“温和地保护孩子们的不知情权”。问题的提出方对我这个态度颇为质疑,他们认为,在教育体制中,单一价值观的单向灌输不遗余力,从来不保护孩子们的知情权,我们家长则是欲保护而不可得。这个争论后来没有持续下去,但我想,温和地保护孩子的不知情权,不是用一种同构的方式去针尖对麦芒,也不是将孩子放在一个温室里用无菌环境保护起来,而是针对不同年龄段、不同认知水准的孩子,以不同的方式、不同的立场乃至不同的腔调,来跟他们谈遇见的问题。所谓保护,并非闭目塞听,而是适得其时。

法国人碧姬·拉贝在《写给孩子们的哲学启蒙书》的第二册里,用了整整一个章节,来跟孩子们谈论战争,话题很大,落脚点很小,从争夺一只作为猎物的羚羊说起,谈到联合国与“世界警察”的必要性与可能性,有故事有道理,兼之语言幽默风趣,纵然我读到时已经年近四十,仍看得津津有味,要是孩子们读,定也会感到富有智慧的乐趣吧。这个哲学启蒙书告诉我们的就是这个道理,重大的话题自然也可以跟孩子谈,关键是用怎样的方式谈。

和平是脆弱的,需要小心呵护

和平是脆弱的,需要小心呵护。孩子的世界,尤其需要规则意识的启蒙。

与此相仿,“和平绘本”这个概念的提出,便显示了一种富有洞察的卓识。关于绘本,日本一直是走在亚洲前列的。就我个人对绘本的学习了解而言,日本的学者惠我良多。上世纪50年代以来,经历过战争之痛的一代知识分子,以绘本为起点,开启日本的公民教育,成果斐然,有目共睹。如果我们要谈论战争与和平这样的重大问题,如果对象是孩子,那么绘本便是一种独特的又非常恰当的方式。

在看到这套“和平绘本”的第一瞬间,我想起的是另外两本与二战有关的绘本,《大卫之星》和《铁丝网上的小花》,尤其第二本给我个人感受至深。但到现在为止我还没有给家里的菜虫小朋友读过这两个绘本,因为没有机缘。遇到一本书也是需要机缘的。菜虫小朋友近来关心的多数与顽皮捣蛋有关,跟高山大川的分布、地壳运动的规律有关,还没有关心到人与人之间的关系,以及“论永久和平”之上。但我始终把这两个绘本与《写给儿童的哲学启蒙书》放在菜虫能够伸手取到的地方,希望有一天,他能在不经意之间触碰,那个时候,才是我跟他谈论战争与和平的问题的机缘。

现在中日韩三国的有识之士,确实把这一套大词里的“和平”两个字,以绘本的形式呈现在我们面前了。在我看来,这是一件了不起的成就。就国内的绘本创作而言,在我视野之内,也是填补空白之作。他们将这个难以言述的、没有形状不可量化的词语,以绘本的形式呈现在了我们面前。用一种现代理性贯穿,将基于常识的思考,以孩子们可以接受的方式,呈现出来。

“和平”这个词,似乎是一个事关政治的词语,是成年人必须考虑而与儿童无关的。其实不然,因为暴力是人的本能,而对暴力的驯服,才是人类社会的智慧。孩子们同样必须知道,“和平”究竟意味着什么,因为和平以及局部暴力的矛盾,也存在于孩子们的社群里。英国小说家戈尔丁有著名的《蝇王》一书,曾获诺奖,讲述一群孩子到了荒岛,在堪以维持人类文明社会规则的成年人死去之后,这个由孩子们主导的荒岛,最终成为一个弱肉强食、唯暴力是从的丛林世界。正如碧姬·拉贝所说,和平是脆弱的,需要小心呵护。孩子的世界,尤其需要规则意识的启蒙。

即使黑暗的时代,仍有人性之美

他们确实没有忘记惨剧,但万国之上,尚有人类在,饶是黑暗的时代,仍有人性之美,这便是人类的高贵之处。

这一套“和平绘本”第一辑一共5本,东亚三国作家联合创作,从2005年开始动议,到2013年出版中文版,可谓工程浩大,酝酿日久。中国作家的两本、日本作家的两本,以及韩国作家的一本,各有特色,各具匠心。就像一个命题作文,不同的作者来写,侧重不同而形散神不散,始终围绕着“和平”两字。

中国作家的两本,在我看来,主要谈的是美。这是高明之处,一般而言,国人谈起抗战,便是要铭记、要控诉。而两位作家显然见地不凡,技高一筹。他们确实没有忘记惨剧,但万国之上,尚有人类在,饶是黑暗的时代,仍有人性之美,这便是人类的高贵之处。《迷戏》讲的是战中年月,艺术之美仍是人性中不可战胜的力量,以优美的中国画特色,诠释了美的柔韧而又强大的力量。防空洞的黑暗与恐惧,惶惶不可终日的恐惧之中,似仍有音乐在环绕,这是多么动人的画面!据说美与自由紧密关联,大抵因为它们都植根于人性之源。

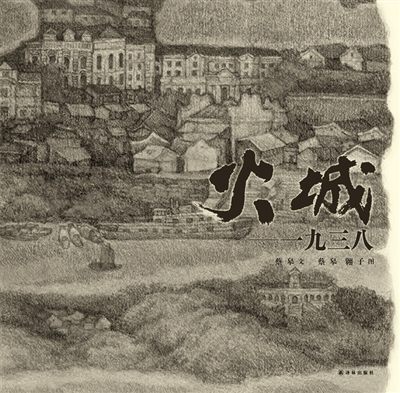

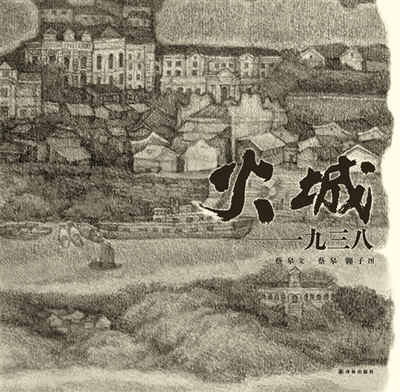

《火城》讲述的确实是一个悲惨的故事。千年古城长沙毁于战争之火,这场著名的大火,史书自有铭记,然而《火城》的独辟蹊径不在控诉,而在人情之美。作家以史诗般的壮阔画卷,为我们复活了至1938年为止2500年历史从未断绝的长沙古城,鳞次栉比的屋宇,繁华而又充满民族特色的建筑,富于温情的民间生活。作家节制的文字只有寥寥几行,却将读者带入日常生活之中,那种温情,恰是生命力的源泉。这两册绘本,我在阅读过程中摩挲良久,在我接触的有限的国内原创绘本中,到达这样高度的作品,其实并不多。

多年以前,读黄仁宇《黄河青山》,读到黄仁宇描述的一个细节,一个日军士兵的尸体,孤独横陈于热带雨林。当时仍是战时,但黄仁宇想见的,却是这个士兵,也是一位母亲的孩子。这便是一种超越利害计较之上的普遍的人道主义关怀。战争带给人民的灾难是多重的,而最直接的受害者,便是青年人以及孩子们。河合隼雄在回忆录中,描写他的哥哥作为军医,战争结束归国,河合隼雄去载满伤员的火车上寻找,兄弟相见万分激动,对河合隼雄而言,最激动的原因其实只有一个——哥哥还活着!作为平民,对于和平的祈愿,不论民族、不论国别,都是相似的。

和平更深的指向在于人性的深处

自由,首先意味着规则,意味着责任。和平也是如此,和平是一种生活理念,是一种从此理念出发的生活方式。

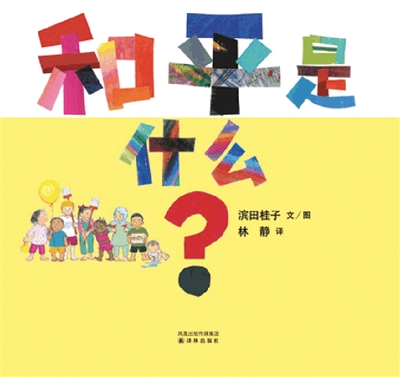

因而,作为这套绘本主要发起人之一的滨田桂子的著作《和平是什么?》,最令我赞叹的地方便在于,她在“和平”这个词语背后,有一种更为宏阔而绵长的价值关怀。从创作的角度而言,窃以为这是最具创作难度的一个话题,直接向孩子们解释,和平是什么。和平,并不仅仅意味着没有战争,和平更深的指向于人性的深处,暴力与丛林社会以及文明对于暴戾的驯服。滨田桂子将和平这个词,引入了孩子们的日常生活,因而使得这个词,有了更丰富的含义。小至孩子们日常生活之中的争执,若没有规则的指导,便易于走向强权横行。从而我们才意识到,自由,首先意味着规则,意味着责任。和平也是如此,和平是一种生活理念,是一种从此理念出发的生活方式。若有机缘,我愿意将这一绘本,与《写给孩子的哲学启蒙书》中关于战争一章相参照,给菜虫小朋友阅读。

唯有田岛征三先生的绘本,是正面描写战争本身的。但他采用了抽象的画风,大块大块的色彩,造成对视觉的强烈冲击。而其中的质问,直指问题的核心:为谁而战,为谁杀人,为何而死!这是质问与控诉,基于普遍的人性之上。

我还要谈及韩国作家李亿培的作品,《非武装地带的春天》的别具有匠心。和平与战争的问题,不仅仅存在于不同的民族之间,也可能是兄弟阋于墙,也许,后者的伤痛更是一种难以言述的隐痛。在朝鲜半岛三八线附近,有一个窄窄的非武装地带。两边的军士荷枪实弹,随时处于战争准备之中,唯有这一个非武装地带,动物植物,生机勃勃,尽显大自然的生命力。人类的彼此戒备与大自然的尽情舒展,这种反讽一般的叙事,不能不令人深思啊。

也许我们偶尔会遗忘。就像碧姬·拉贝在她的书中说的,法国的孩子,不知道战争已经50多年了,他们每天睡到自然醒,免于恐惧。和平就在日常之中,有何可贵?相似的,几年前,有个叫甘赛尔的德国导演,拍摄了《浪潮》这个电影,讲的是7天之内,纳粹可以复辟的可能性。之所以这个电影的故事原型在美国而由德国人拍摄,大概就是德国人特别存在的反思精神。这个电影告诉我们民主是多么脆弱而独裁是多么易于被蛊惑。和平也是一样,因为其稀缺,易于被打破因而难能可贵,因而需要成年人的社会始终温和而持续的言说。在这个意义上,我说温和地保护孩子们的不知情权,同时也应积极捍卫孩子们对这些命题的知情权。

和平绘本 作者访谈·日本

和平就是我能来到这个世界上,真好生命一旦超越了人种、宗教、民族、国界、财富、性别、族群等等的隔阂,与同样宝贵的其他生命彼此尊重,彼此共存,彼此和谐交往,这样才能实现真正意义的和平。

|

|

图片来自《和平是什么?》作者说:“和平,便是与和自己同样宝贵的其他生命的一种和谐交往。” |

| 田岛先生在创作《你听见我的声音吗?》之时,并不顾忌描写战争的残酷,他便是希望用那种粗犷的笔触,更能够直截了当地揭示战争的非理性和丑陋,使得孩子们更加厌恶战争。时刻在自己的心灵深处敲响警钟:“为谁而战?为谁杀人?为何死去?” |

创作与出版 关于和平,我们为此做过什么?

“和平,可能是这样的:不打仗,不扔炸弹,不破坏房屋和城镇,因为,希望喜欢的人,总能在你身边,饿了,谁都能有饭吃,学习,还能和朋友在一起。和平,也可能是这样的:可以在大家面前唱自己喜欢的歌,不赞同的事,就算一个人也敢说不,做了错事,就说对不起。信什么神,信不信神,都没有人怪你……

这样一段非常直白而朴素的话,出自《和平是什么?》的绘本,它主要是向孩子们诠释和平意味着什么。绘本的作者是日本的滨田桂子,她是一个愿意表现生命体验的作者,也是“祈愿和平——中韩日共创绘本系列”项目的发起人之一。

这套绘本系列的发起最初就来自一些日本的绘本作家。2003年伊拉克战争后,一些童书作者为了抗议日本向海外派驻自卫队,振臂高呼,并觉得要为世界的和平做些什么。2004年,一本由日本103名绘本画家联合创作,表现对和平祈愿的绘本在日本产生很大反响。2005年,由日本极端右倾团体编撰的教科书正式销售和日本首相参拜靖国神社事件引发了亚洲受害国家的强烈反对,当时韩国民众聚集在日本驻韩大使馆前示威,焚烧仿制的日本新历史教科书。而当时的滨田桂子,作为103位画家之一,因为担心历史观的扭曲和战争暴虐因子的流传,和其他三位画家一起正式发起了倡导和平的系列绘本创作项目,他们呼吁中国和韩国的艺术家们也参与进来,并最终形成了中日韩各四名作家构成的创作团队。

先行创作,而非出版社约稿的模式成为这个项目的鲜明的特质,这使得整个项目一开始的运作带有某种程度的不确定性,来自日本的中西文纪子见证了这个项目的发起和展开。她作为北京蒲蒲兰文化发展有限公司的编辑,也一直在整个项目的运作中起着穿针引线的作用。中西文纪子说,现在回想起来,她清晰记得一个细节,就是刚到中国从事绘本推广时,有一天,出去搞活动的路上,同事的孩子突然问她:中西阿姨,你们国家曾经侵略过中国,是吗?她当时一下子愣住了,因为不知如何说明白。她说,她很希望自己能用孩子听懂的语言告诉他,我们的前辈犯过错误,然后我们为此做过了什么。而对这套绘本的参与,或许是行动的一部分。

撰文/新京报记者 于丽丽

诠释与呼唤 和平,要凭借智慧和勇气

我们都知道,日本在战后,颁布了和平宪法,走上了民主宪政的道路,这一选择促成了日本的经济腾飞,使得那个几乎成为一片焦土的国家迅速复兴,成为一个举足轻重的经济大国。在这一背景之下,战后成长起来的那一代日本人对于和平宪政体系给他们带来的恩惠具有最为切身的体会。他们中有些人还亲身经历了军国主义专制体系下的噩梦,因而对于花费了惨烈的代价才获得的和平和民主更为珍惜。而出生于1940年的田岛先生以及出生于1947年的滨田女士便是属于这一代人。他们在战后受到了良好的公民教育,知道自己已经是国家的主人公而不是天皇的臣民,他们明白对于自己的命运必须由自己承担,而不能企盼什么明君清官。作为一个个人虽然无法改变国家的政策,但是也可以让人们听到自己的声音。

正因为如此,面对目前日本国内教科书问题、靖国神社问题,曾经经历过战争的田岛先生便深感忧虑,他告诉笔者:“战争不仅仅是过去的事情,今后也有可能再度发生,对此,我们那些活着的人就必须起来阻止战争的发生”。那些绘本作家们通过自己的画笔,向孩子们揭示战争的非理性以及和平的真谛,便是他们为了争取自己的和平,所付出的努力。

绘本是一种影响幼童心灵,陶冶幼童情操的重要读物,而在绘本之中,直接注入对于祈愿和平的因素,便是将爱与反战的种子播撒在宛若一片片处女地的孩童心灵之上,其意义之大不言而喻。

田岛先生说,他在创作《你听见我的声音吗?》时,受到了土耳其诗人纳辛·辛克美的《在广岛死去的女孩》以及达尔顿·特朗勃所导演的《约翰尼上战场》的启发,以一个在“为国而战”的口号声中被驱赶上战场,最终成为炮灰的士兵亡灵为视点,道出了战争的悲惨和非理性。那里有悲泣的母亲,呼号着为哥哥报仇的弟弟。而亡灵却无力阻拦弟弟再度上战场,眼睁睁地看到了弟弟也最终战死沙场,让母亲蒙受更大的痛苦。这里亡灵提出了“为谁而战?为谁杀人?为何死去?”那样沉重的问题。

《和平是什么?》则给我们提出了一个非常巨大的哲学问题。作者滨田女士认为,仅仅没有战争并不意味着就是和平。她用幼儿生活中的各种日常生活的普通场景,生动地刻画了和平其实还是有饭吃,能学习,敢说不,错了就道歉等等最为朴实的事情。而这一切的本源,便是仅有一次的生命,在于代代相传的生命。这些生命一旦超越了人种、宗教、民族、国界、财富、性别、族群等等的隔阂,与同样宝贵的其他生命彼此尊重,彼此共存,彼此和谐交往,这样才能实现真正意义的和平。

田岛先生在创作《你听见我的声音吗?》之时,并不顾忌描写战争的残酷,他便是希望用那种粗犷的笔触,更能够直截了当地揭示战争的非理性和丑陋,使得孩子们更加厌恶战争。时刻在自己的心灵深处敲响警钟:“为谁而战?为谁杀人?为何死去?”

而《和平是什么?》则触及得更深。当我翻到这本书最后的那两页,面对那个满脸童真的男孩,和那个回眸一笑的女孩。读起“和平——就是,我能来到这个世界上,真好。”,“你能来到这个世界上,真好。还有,你和我能成为朋友。”之时,我的眼圈不由发热,热泪几乎涌出。我可以体会到作者心灵所发出的呐喊之声: “和平,便是与和自己同样宝贵的其他生命的一种和谐交往。”

在与滨田女士电话的交谈中,我仿佛感觉到了一种神奇的力量,这种力量仿佛能够将我们在尘世间沾满污垢的心灵擦拭干净,又返回到童真时代,而到了这一境界,滨田女士心中的那种真正意义的和平,我也似乎能够更加真切地体会到了。当我最后问她对于中国读者的寄语之时,她的回答是:“不管是什么生命都是最为宝贵的,即便对于与自己不同的人们,一旦学会了与不同文化的人们进行沟通,对于和平的世界我们就更加近了一步。”最后她留下了这样一句话,“和平,只能依靠自己争取才能真正获得的,但不是凭借武力,而是凭借智慧和勇气。”这一句话意味深长。

撰文/新京报特约记者 章骞

|

滨田桂子(HAMADA Keiko)

1947年生于日本埼玉县,从小喜爱画画和阅读,梦想成为绘本作家。毕业于桑泽设计研究所,在田中一光设计工作室工作五年后,专心抚育子女。在经历过生育的过程中,确切感受到生命之宝贵,开始以绘本表现生命之珍贵和生活之美好,在日本发表多部绘本作品,也从事小学语言教科书的插图工作。曾任日本儿童出版美术家联盟理事长,现任桑泽设计研究所讲师,也到全国各地图书馆、学校等地进行有关绘本的演讲。主要作品有《宝宝出生的日子》《爸爸,一起玩吧》《妈妈,一起玩吧》《我的不可爱的妹妹》等。作为 “祈愿和平 中韩日共创绘本”系列的发起人之一,2005年第一次访问中国上海。

|

田岛征三(TASHIMA Seizo)

1940年生于日本大阪,在高知县度过了童年,毕业于多摩美术大学设计系。从1969年居于东京日出村(现日出町)一边耕地、饲养山羊和鸡,一边创作绘本和单幅画作品,1998年移居静冈县伊豆市。绘本作品有《大力士太郎》(获BIB金苹果奖)、《款冬满腹》(获讲谈社出版文化奖)、《飞啊!蚂蚱》(日本绘本奖、博洛尼亚国际儿童图书展设计奖之推荐奖、小学馆绘画奖等)、《嗷呜》(福音馆书店)等。2009年在新潟县十日町市开展“绘本和果实美术馆”。 “啊!狼来了”系列、《飞啊!蚂蚱》、《西魃天》已经介绍到中国大陆。

和平绘本 作者访谈·中国

战争不应该成为一种很难逾越的东西

不让孩子看牺牲,怎么知道和平的宝贵?他觉得司空见惯,生下来就应该如此。小孩子应该对战争可以接触,战争不应该成为一种很难逾越的东西。

|

| 蔡皋十岁的小孙子很喜欢玩战争游戏,蔡皋问他:玩游戏有什么感觉?小孙子回答说,很爽。蔡皋非常担心,小孩子不懂真正的战争,不懂得珍惜和平。这让她坚定了创作的决心。 |

《火城》:一场大火的战争记忆

1938年11月13日,日军占领岳阳。距离岳阳130多公里的长沙国民党驻军,在仓皇中奉蒋介石“焦土抗战”密令,于凌晨2时,在长沙城内数百处放火。大火焚烧三天三夜,房屋被焚十之八九,烧死百姓两万余人。长沙与斯大林格勒、广岛、长崎,成为二战中毁坏最严重的城市。

绘本画家蔡皋的姨妈和舅舅,当时还是小孩子,经历了那场大火。一个日本人的炸弹丢在旁边,所幸是个哑弹,没有爆炸,他们得以幸免逃生。蔡皋的舅舅吓得趴在地上,一个身着蓝色袍子的人把他抱了起来。蔡皋的外婆随后被炸死了,全家人开始逃难。

六十多年后,那场惨烈的大火,那个痛苦的夜晚,被蔡皋画在了《火城》书中。该书是中日韩三国民间画家发起的“祈愿和平”系列绘本之一,旨在唤起孩子对战争、对历史的认识。

蔡皋与“祈愿和平”项目的缘分,得从遇到松居直先生说起。

1996年,有日本图画书之父之称的松居直来到湖南讲学。此前一年,他用自己多年的稿费在中国创立了一个原创图画书奖,帮助中国的儿童图画书出版。松居直在讲学时,首先向大家道歉——中国从上世纪二三十年代开始就有的优秀图画书传统,因为日本侵略战争的缘故断掉了,作为一个日本人,他对此负有责任,感到痛心。台下坐着的蔡皋,为松居直的坦诚所感动,并开始了与日本绘本界的交流与合作。蔡皋后来与松居直合作了《桃花源的故事》,并在日本举办过展览与研讨会。

2005年,在一次会议上,蔡皋与松居直讨论《孟姜女》画稿时,遇见了另一位日本知名图画书作者和歌山静子。和歌山静子邀请蔡皋参加由他们这些民间画家发起的祈愿和平绘本项目。她向蔡皋讲述了她对战争的看法和认识,对中国的感情,以及日本民间画家们对国家和历史的深刻反思。蔡皋当时很感动,称这样的事情义不容辞,她要像松居直先生那样担负这样的责任。

但是,蔡皋同时提出,战争这样重的题材,怕自己扛不动。和歌山静子当即反驳道:“你不参加那谁参加?”作为中国资深的图画书创作者,蔡皋觉得很惭愧,只得回答说扛不动她也扛。虽然没有正面接触过战争题材,但是对和平和战争的思考还是比较深入的,之前在《孟姜女》《桃花源的故事》《花木兰》这些绘本创作中,都有涉及。

由于祖孙三代都生活在湖南,姨妈和舅舅经历了长沙文夕大火,她最终选择了以此作为创作题材。蔡皋向他们详细询问了当时的情景,又反复看了中央电视台关于这场大火的专题纪录片,费劲地找到几张老长沙的图片资料作为参考。

蔡皋设计的故事情节,是以一个小孩子的视角,来感知老长沙的生活及那场大火。至于这个火是谁点的,这个城市为什么就这样烧掉了,书里做了暗示,没有从正面去回答。谁点燃了第一把火,至今还纠缠不清,成为历史谜题,但是引发这场大火的根本原因,还是由于那场侵略战争。

蔡皋选用了黑白铅笔、炭笔素描的方法绘图,因为单纯的颜色可以让主题更加凸显。第二稿时,蔡皋设计把外婆家被炸弹袭击的故事放进去,后来参加三国画家讨论时,画家们觉得把故事拉近了后,就要牵涉到这个小孩的家庭生活,城市就退化成为背景,气势反而弱了。蔡皋于是决定,将人物在画面中推得较小,当飞机快要来的时候,才慢慢拉近到家庭生活,最后又拉远至大火后的城市。由远及近,随后又由近及远,形成一种呼应,表达一个城市和家的毁灭过程。

蔡皋十岁的小孙子很喜欢玩战争游戏,蔡皋问他:玩游戏有什么感觉?小孙子回答说,很爽。蔡皋非常担心,小孩子不懂真正的战争,不懂得珍惜和平。这让她坚定了创作的决心。

|

| 日常生活被战争摧毁,剧场里的观演被战争摧毁。《迷戏》最后的黑暗幻境与中缝的华丽舞台形成了触目惊心的对比,暗喻京戏文化的种子还在孩子的心中埋藏。体现出美的力量之大,即便零落成泥,遇上好的年景,必定将发芽生长。 |

《迷戏》:当美消逝于战争

童年时,一位名角来借宿,凌晨5点起来练嗓。第二天清晨时,河对岸竟然比他更早地站满了人。这位名角优美的嗓音顺水顺风地飘去,引来了河对岸满满的人……

《迷戏》作者姚红的母亲姚月荫,八九岁时曾目睹过这样状况的听戏场面。那是上世纪30年代,抗战爆发的前夕。姚月荫后来写下了散文《迷戏》,成为女儿姚红创作绘本的灵感来源。

2007年,日本画家和歌山静子女士牵头,邀约中日韩三国有志于“爱和平、反战争”的画家朋友携手创作图画书。《东方娃娃》主编周翔先生邀请姚红加盟。此前大约1-2年时间,姚红一直酝酿以母亲童年境遇为母本,用图画书来表现京戏在民国时期百姓生活中的交融情景,那种纯朴而有韵味的基调让她动情。姚红说,抗战之前恰恰是中国京戏创作与欣赏方面最辉煌的时期。她是带着故事的雏形参加到“和平反战”队伍中来的。虽然称不上是最典型的京戏发烧友,但是姚红很欣赏京戏的程式化风格,乐于陶醉其身段、唱腔的韵味及唱词念白的意趣,陪母亲在戏园观赏时,对现场感很兴奋。

《迷戏》同时也是一本讲述战争与和平的书。战争前夕,街头巷尾的贩夫、走卒、剃头摊、小吃担、报亭、军车,京剧名角演出时的盛况,随着小姑娘的视角,一一展现。随着战争的临近,名角的出走,敌机的轰炸,防空洞的慌乱躲避,京戏与美好的东西一起消失。

姚红创作此书时,收集了大量当年生活的影像资料、文字史料,戏剧、音乐、小说等等,虽不能一一派上用场,但它们帮助她触摸到了那个特定生活时段的“体温”。根据作品气息上的分寸需要,书中人物的服装比当年实际流行的旗袍款式适当放宽松了一些,这是为了避免产生过重的社交气息,妨碍了本书努力营造的家常化基调。在装帧设计上,所用的京戏物件仿自《梅兰芳访美演出图谱》。用于封面时,以乐器、祥云为重;而到封底,则选用了戏里的兵器、盾牌和帅旗。它们配合着水边人物的情绪波动,暗喻“和平”到“战争”的嬗变。

日常生活被战争摧毁,剧场里的观演被战争摧毁。《迷戏》最后的黑暗幻境与中缝的华丽舞台形成了触目惊心的对比,暗喻京戏文化的种子还在孩子的心中埋藏。体现出美的力量之大,即便零落成泥,遇上好的年景,必定将发芽生长。有小戏迷在,就是土壤在,种子在,是未来的亮光和信心。

姚红称,此书真正的主角便是那段人人迷戏的旧日生活。而她创作《迷戏》,是希望如今的小读者们既能够欣赏今天,也懂得欣赏昨天。

“因为美的无形,所以炮弹无法摧毁;因为美的强大,既便零落成泥,遇到好的年景,仍然会发芽生长。”《迷戏》作者姚红的作家朋友张晓玲,如此评论《迷戏》。

蔡皋

1946年生,湖南长沙人。1982年之前曾长期在乡村小学执教,之后供职于湖南少儿出版社,从事图书编辑工作。业余时间,她一直坚持插图、连环画创作,先后创作了《海的女儿》《李尔王》《干将莫邪》《六月六》《隐形叶子》《花仙人》《桃花源的故事》《荒原狐精》等作品。《荒原狐精》于1993年获第 14届布拉迪斯拉发国际儿童图书展(BIB)“金苹果”奖。2000年被聘为第34届波隆那国际儿童图画书插图展评选委员。

姚红

1961年生于南京,1982年毕业于南京艺术学院美术系中国画专业,曾任江苏少年儿童出版社编审,现任南京艺术学院美术学院插画系教授,兼任中央教育科学研究所早教中心美术顾问。创作的图画书《迷戏》先后获丰子恺儿童图画书奖,亚太地区出版商联合会图书金奖;绘本作品有《蓬蓬头溜冰的故事》《明珠》《晚上的浩浩荡荡童话》、《牙印儿》、《飞吻大王》等。

新京报记者 邓玲玲